(Pequeño homenaje a todos los carreteros, arrieros y trajinantes y a sus herederos más actuales, los camioneros) por Luis Martínez Lorente (2004).

En Campillo existía un hecho no muy corriente, que todos los caminos que daban acceso a la villa estaban flanqueados por ermitas. Este dato indicaba, no sólo la religiosidad de una población, sino la importancia que debió tener como lugar de paso, como encrucijada de múltiples caminos. La dependencia de Campillo a Cuenca no le permitió rodearse de altos muros para defenderse de los enemigos, pero al menos la protección de los santos impediría que las enfermedades que acompañaban a los caminantes afectarán a la salud de los vecinos. Porque siempre que se declaraba alguna epidemia se solía decir que la había contagiado alguien que, en muy mal estado de salud, hacía poco que se había alojado en alguna posada.

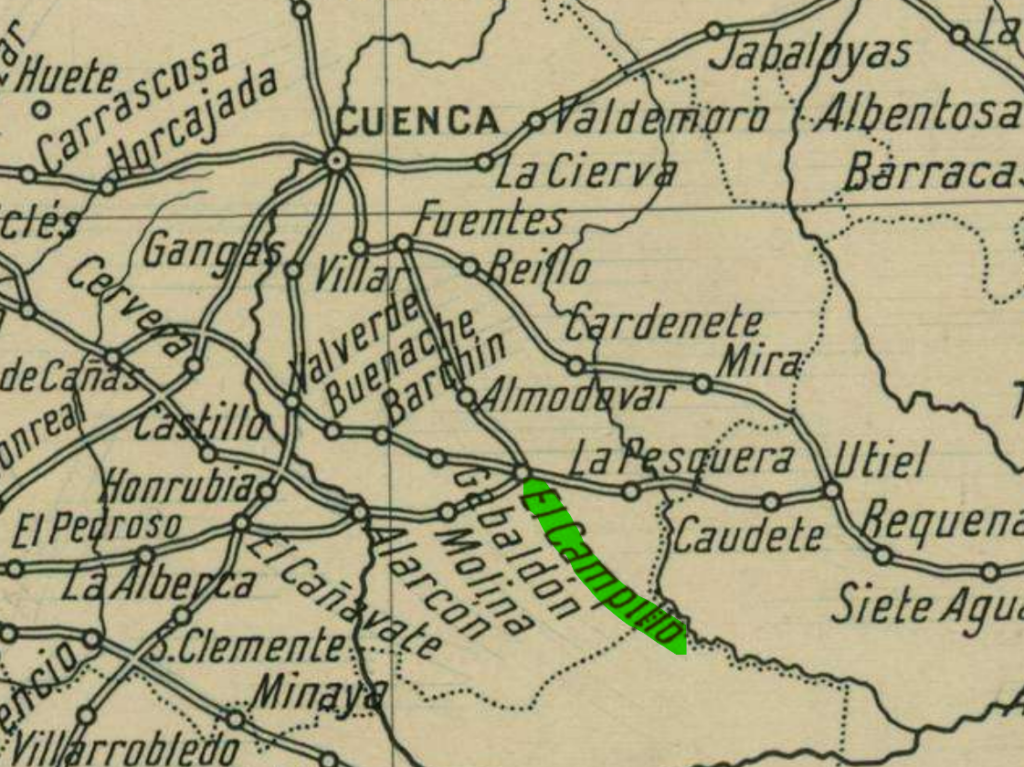

La importancia de Campillo en la red de caminos

Ocho caminos son índice suficiente de la importancia que tuvo Campillo, que en el siglo XVI debió ser muy grande. En el «Repertorio de todos los caminos» del valenciano Juan de Villuga, fechado en 1546, El Campillo es la única población que nombra entre Madrid y Valencia, posiblemente porque de El Campillo partía otro camino hacia El Toboso, que era transversal al que unía el Consulado de la Lana de Burgos y la Chancillería de Granada a través de Cuenca. Es decir, ese camino unía el punto comercial más importante, que en aquella época era Burgos, con uno de los dos más altos tribunales de justicia de Castilla, a donde había que ir en última instancia con todos los pleitos de Castilla La Nueva.

Dice Domínguez Ortiz que ‘había una máxima densidad itineraria en lo que, hasta 1600, fue el centro vital de Castilla: el polígono delimitado por Burgos (con prolongaciones a Santander y Bilbao), León, Zamora, Salamanca, Ávila, Toledo, Sigüenza y Soria. De este núcleo vital salían dos prolongaciones: una porla Mancha, hacia Valencia y Alicante, y otro hacia la Baja Andalucía, cuya importancia, a partir de la puesta en valor de las Indias, no cesó de crecer«. Y en esa prolongación valenciana se encontraba Campillo.

El estado y gestión de los caminos

Visto desde nuestra perspectiva actual, el estado de los caminos era pésimo. No había consignaciones del Estado para mantenerlos. Obligados por los corregidores, eran los municipios lo que debían mantenerlos con un mínimo de viabilidad, exigiendo la prestación personal. La construcción y mantenimiento de puentes se hacía por el mismo procedimiento: se obligaba a todos los pueblos situados en un radio de cinco o diez leguas y se autorizaba la imposición de sisas (consistía en descontar una cantidad en el peso de los productos transportados) de las que nadie, aunque fuera hidalgo, podía eximirse.

Tanto la explotación de los pasos de ríos en barca, barcajes, como los pasos por los puentes, pontajes, solían ser concesiones reales a particulares. El cobro del paso por el puente del Pajazo, sobre el río Cabriel, lo tuvieron algún tiempo miembros de la familia Jarava de Campillo. A veces la dificultad para llegar al Pajazo era grande y se tomaba la alternativa del puente de Vadocañas, en el término de Iniesta. De ahí la utilidad del camino del Castillejo, defendido por la ermita de San Miguel. Y si no se utilizaban los puentes, había que buscar un vado, lo que en los barrizales del invierno resultaba francamente peligroso.

Del pésimo estado de los caminos da razón Juan Borrego cuando cuenta que San Juan Bautista de la Concepción, reformador de la orden trinitaria, intentó fundar un convento en Buenache de Alarcón. Partió de Valladolid a Buenache «en lo más crudo del invierno, en los primeros días del año 1605, montado en un triste pollino, que a cada paso quedaba en el barro de los caminos. Iba el pobre santo exhausto de fuerzas, hasta tal extremo, que a veces fue necesario extraerlo en brazos de los charcos donde cayera. Así las cien leguas que hay desde Valladolid a Buenache”.

Tipos de caminos y medios de transporte

Los caminos carreteros se desarrollaron sin gran dificultad en las llanuras manchegas y en los de la meseta superior, no así en las zonas más montañosas. Además de estos, estaban los caminos de herradura, más rápidos porque buscaban la distancia más corta; por eso siempre se media en dos distancias: la que hacía la carreta o la de los mulos, “Por ejemplo el camino de carros de Toledo a Valladolid por Guadarrama, Arévalo y Olmedo tenía 48 leguas, mientras que el camino de caballos por Cebreros y el puerto de Arrebatacapas sólo tenía 39”. (A. Domínguez Ortiz).

Las transacciones económicas fueron más intensas en el siglo XVI de lo que suele creerse, cuando el transporte de las lentas carretas tiradas por bueyes fue en parte sustituido, y más frecuentemente completado, por el de los carros tirados por mulos y por las acémilas (mulas o machos de carga). Este medio de transporte era más caro, pero mucho más rápido. Una carreta de bueyes en un mes hacía más de dos o tres leguas diarias, mientras que las mulas hacían seis u ocho. Eran también más ágiles para salvar las abruptas barreras orográficas.

“Leyendo el Quijote se ve el claro predominio que habían tomado los arrieros, que eran los que animaban las ventas y mesones, haciendo gasto y armando gresca, en contraste con los sobrios y circunspectos boyeros» (A. Domínguez Ortiz). Sobre todo, se usaron las acémilas para transporte de trigo, cuando la urgencia del hambre exigía rapidez. Muchos moriscos, tras ser expulsados de las Alpujarras, se convirtieron en arrieros o acemileros, oficio que les permitía un resto de libertad, puesto que era más difícil su control por la Inquisición.

La vía pecuaria del Honrado Concejo de la Mesta

Otra vía, esta pecuaria, venía a confluir en Campillo, la del Honrado Concejo de la Mesta que, partiendo de Molina de Aragón, se bifurcaba en Reíllo y desde Monteagudo, dejando a la derecha Almodóvar, llegaba a Campillo y desde aquí partía a las tierras levantinas y al valle de Alcudia.

Siempre se ha dicho que la principal riqueza de Castilla La Nueva era la producción de carne y se ha valorado mucho a la Mesta como la que ponía en alza este valor. Calculando la renta anual de Castilla La Nueva, el historiador Noél Salomón supone que, a finales del siglo XVI, los cereales suponían un 75% de la renta, la ganadería un 15% y los otros cultivos y aprovechamientos el 10% restante. A pesar de estas cifras, la agricultura en expansión se vio sometida a la ganadería, lo que originó muchos conflictos.

Tampoco trashumaban todos los ganados, parece ser que lo hacían el 10 o el 20% del total de la cabaña. En este ambiente pastoril, no sería extraño que las ermitas de San Roque y San Quílez (ya desaparecida), a la entrada y a la salida de la población, estuvieran en relación con este paso de ganado: San Roque, no solo por la peste, sino por el perro, ayuda imprescindible para los pastores, y San Quílez, por el día de su fiesta, 16 de junio, fecha clave para la trashumancia.

Alguna relación similar debió tener Santa Quiteria (cuya ermita también desapareció), a quien se le invocaba contra la rabia, que dominaba con su perro, desde lo alto del importante yacimiento ibérico, la mayor concentración de corrales de ganado del término municipal, que para su construcción debieron utilizar, como cantera, los muros del yacimiento arqueológico.

La Guerra de Granada sirvió para algo más que conquistar el último reino moro de la península al concentrar gran cantidad de carretas para acarrear cañones y provisiones para las tropas. Entonces se percibió la necesidad de este transporte; los Reyes Católicos lo hicieron más seguro combatiendo el bandidaje con la Santa Hermandad y crearon en 1497 la Real Cabaña de Carreteros, cuyos miembros no estaban obligados a pagar peaje en puentes y puertos secos, y sus animales podían pastar en terrenos comunales. Esta Cabaña de Carreteros se movió en dos circuitos, separados por las montañas del Sistema Central.

¿Qué se transportaba?

En el largo recorrido, se transportaba mercancías de calidad: los famosos paños de Toledo y Cuenca, iguales en calidad a los paños oscuros de Palencia o a los verdes y pardillos de Valladolid y Albarracín.

De Zaragoza y Huesca traían los cordellates (tejido basto de lana); no había mantas como las de Palencia.

De los paños extranjeros los más estimados eran los de Inglaterra y Flandes, por su resistencia a mojarse. Cuando en los años setenta del siglo XVI las cosas se pusieron difíciles en Flandes, el gran mercado de la lana se reavivó en los puertos del Mediterráneo, desde donde buena parte se exportaba a Italia. El reporte eran las sedas, labradas o en hilo, de Valencia, Granada y Málaga, con quienes competía Toledo. De estos obradores procedían los rasos, tafetanes, terciopelos, damascos, zarzahanes y brocados.

El cuero tenía múltiples usos, desde los más delicados guadamecíes a los toscos ataharres. En la feria de Medina del Campo se veían los cueros de Toledo, guantes de Ocaña, jaecería y guadamecíes. De Córdoba venían tafiletes, arneses y sillas de montar. La de Cataluña tuvo una fuerte presencia en La Mancha y se exportaba a Italia. A Valencia se llevaban los cueros de Castilla para expedirlos a Génova y Lyon.

También a Valencia llegaba el excedente del esparto de la zona sur de La Mancha, imprescindible auxiliar de la agricultura.

Los pescados constituyeron un punto importante en la alimentación, sobre todos por imperativos religiosos. Siglo y medio después, no habiendo variado apenas las condiciones de transporte, ni las económicas, según nos dice Santiago Montoya, los frailes agustinos del convento de Campillo compraban bacalao grande del norte en salazón y abadejo mediterráneo. Entre la variedad de especies había salmón, mero, atún, merluza o pescadilla, anguila, congrio y bonito. Esta compra debía ser posible para todos.

Las ansiadas especias debían de venir del puerto de Lisboa, que comerciaba más con las Indias Orientales. Los azafranes salían de estas tierras hacia Castilla La Vieja y la zona levantina; parte se exportaba a través del puerto de Valencia.

En el transporte medio discurría todo lo más común: la sal, las frutas, la harina de las moliendas, materiales de construcción… En Campillo fue importante la industria de los boteros y, casi exclusiva de este pueblo, la de los cedaceros, que se extendía por una amplia zona geográfica.

Hubo unas rutas determinadas para el aceite y el vino. Los caminos vinateros tuvieron esta función. La ermita de la Trinidad o el Padre Eterno era la que dominaba la bifurcación del camino carretero hacia El Toboso y la del camino vinatero hacia El Peral y Quintanar. Posiblemente por esta razón la ermita tiene dos puertas. No sería raro que tan importantes caminos tuvieran desde muy antiguo una referencia religiosa en su arranque. Para deshacer la dicotomía entre los dos nombres, Trinidad y Padre Eterno, habría que averiguar si no hubo una antigua y pequeña ermita anterior dedicada al Padre Eterno, cuyo espacio se utilizó para edificar al final del siglo XVI otra ermita con el nombre de la Trinidad. La respuesta la tendrán que dar los documentos o la arqueología.

De manera intermitente, adquirió importancia creciente el camino de Enguídanos. Esto ocurría cuando en las costas, y aún en el curso del Ebro, se producían ataques de los piratas berberiscos y había que buscar rutas interiores más seguras. Se reactivaba la ruta que venía del Maestrazgo a Moya y Campillo hacia Andalucía. Como curiosidad, de Segorbe procedían las horcas y los garrotes, por el tratamiento especial que daban en esta tierra al almez; y de Morella, un poco más lejos, las mantas de borra. La ermita de San Sebastián (en el Prado del mismo nombre, donde hoy se encuentra el paraje de El Charco) vigilaba para que ningún viandante contaminara las aguas de las que se abastecía al pueblo.

Este es el testimonio que he pretendido dar de una época en la que Campillo tuvo una presencia especial en aquel mundo de caminantes y trajinantes. Es nuestro homenaje a aquellos grupos de carreteros y de arrieros que tuvieron sus continuadores hasta hace poco y de quienes son herederos: los camioneros.

Luis Martínez Lorente

23 de octubre de 2004

IV Jornadas de Patrimonio y Vida en la Manchuela Conquense.

Organizadas por la Asociación Cultural “Tierra de Alarcón”.